Cet article est écrit dans le cadre du challenge UPro-G (voir ici) ; thème imposé du mois de juillet 2025 : un tour d’un hospice ; avec l’aide de Colette VAN VYNCKT (déléguée adjointe de l’antenne de Bornel de l’Association généalogique de l’Oise).

Historique

Jusqu’à la fin du Moyen Âge, l’assistance aux pauvres et aux enfants abandonnés était surtout l’affaire de congrégations religieuses ou de quelques particuliers.

Charles IX, par l’ordonnance de Moulins en février 1566, notamment son article 73, et les édits royaux qui ont suivi, veut laïciser cette assistance et la mutualiser :

« LXXIII. Enjoignons aussi à tous nos officiers tenir la main à l’observance de nos édicts & ordonnances sur le faict des hospitaux, sur peine d’en respondre en leur propre & privé nom, pour leur défaut & négligence, & sous mesmes peines faire rendre compte aux commissaires, commis pour le régime des biens & revenu d’iceux, afin qu’ils soient deuëment employez ez nécessitez des pauvres, comme il est requis. Et outre ordonnons que les pauvres de chacune ville, bourgs et villages seront nourris & entretenus par ceux de la ville, bourg, ou village dont ils seront natifs et habitans, sans qu’ils puissent vaguer & demander l’aumosne ailleurs, qu’au lieu duquel ils sont. Et à ces fins seront les habitans tenus contribuer à la nourriture desdits pauvres selon leurs facultez, à la diligence des maire, eschevins, consuls, & marguilliers des parroisses, lesquels pauvres seront tenus prendre bulletin et certification des dessusdits, en cas que pour guérison de leurs maladies ils fussent contraints venir aux villes ou bourgades, où y a Hostels-Dieu, & maladeries pour ce destinez. »

En 1629, l’assemblée des Trois-Corps de Beauvais crée le bureau des pauvres et assure son financement en lui attribuant les revenus de la maladrerie Saint-Lazare, qui s’avèrent rapidement insuffisants avec l’augmentation du nombre de bénéficiaires.

En 1653, cette même assemblée décide, pour ce bureau, l’aménagement d’un hôpital, installé dans une maison de la rue du Moulin à Huile (rue Jean-Baptiste Oudry actuelle).

En 1655, il déménage dans 1, puis 3 maisons de la paroisse Saint-Laurent. Il accueille les orphelins, les vieillards et les mendiants fauteurs de troubles.

En août 1658, Louis XIV confirme l’établissement par lettres patentes.

L’afflux de personnes nécessiteuses étant en progression constante, des travaux d’agrandissement sont conduits régulièrement : 1724-1725, 1773, etc.

La présence d’un tour attestée

Parmi les pauvres accueillis, on trouve les enfants abandonnés.

De tous temps, des mères ont fait le choix de se séparer de leur enfant pour diverses raisons, qu’il ne nous appartient pas de juger.

Le plus souvent, elles le déposaient, « l’exposaient » dans un lieu public : marches des églises, porche de la maison commune…, en espérant qu’il serait trouvé. En faisant cela, elles étaient passibles de poursuites judiciaires, l’abandon d’enfant étant considéré comme un délit punissable jusqu’à la peine de mort sous l’Ancien Régime.

Pour donner plus de chance à l’enfant et pour permettre aux mères de garder l’anonymat, le décret impérial du 19 janvier 1811 officialise une pratique qui existe déjà depuis le début du XVIIIe siècle : le tour d’abandon, dans chaque chef-lieu d’arrondissement.

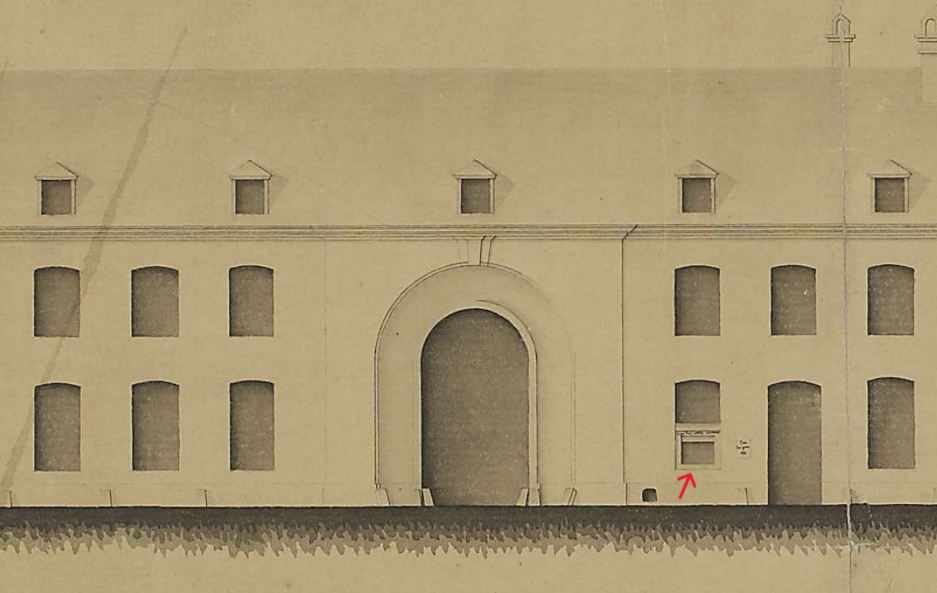

Il s’agit d’une sorte d’armoire tourniquet assez grande pour contenir un bébé, située généralement près de la porte d’entrée des hospices, dans l’épaisseur du mur. La personne qui souhaite y déposer un enfant avertit à l’aide d’une cloche. L’employé de garde actionne le tour en le faisant pivoter sur son axe, pour que son ouverture se trouve côté rue. La personne y met l’enfant, l’employé refait pivoter le tour et réceptionne l’enfant à l’intérieur de l’établissement, le tout dans le plus strict anonymat.

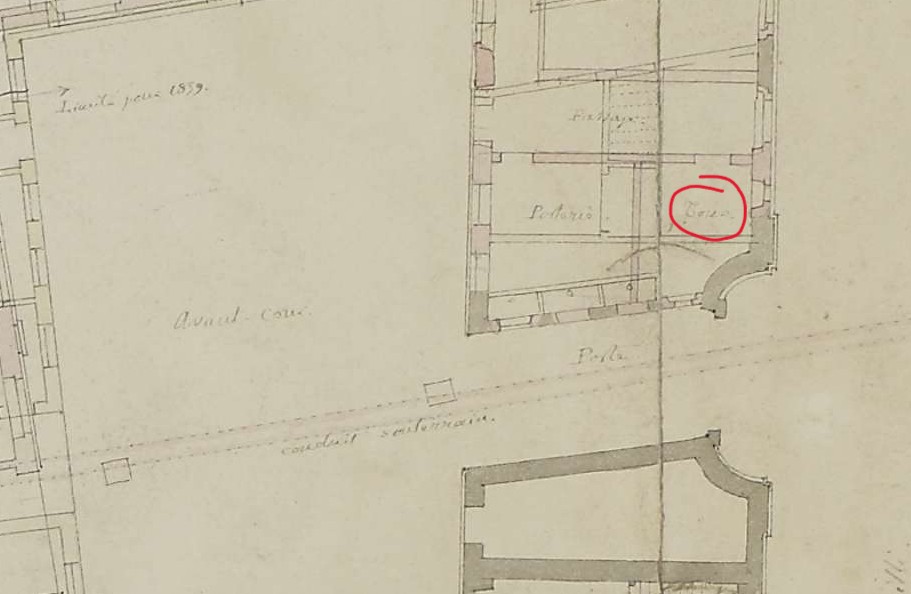

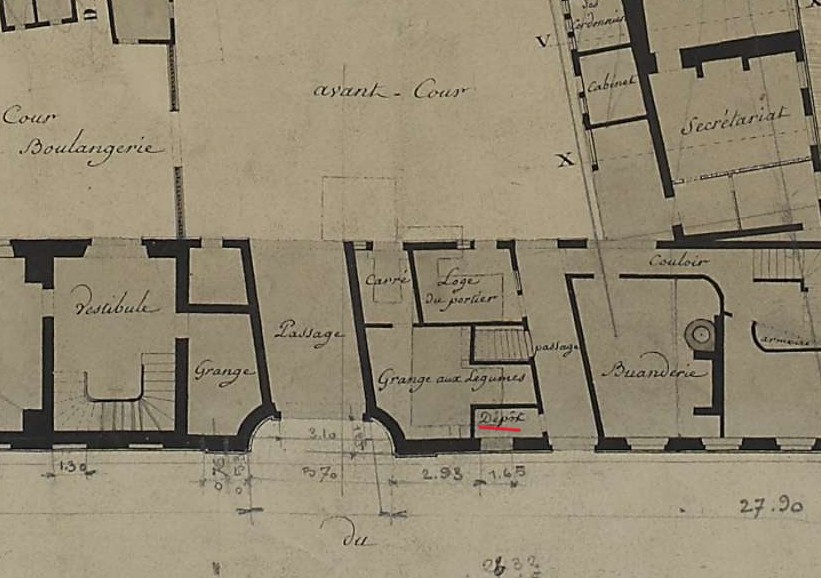

À Beauvais, le tour se situe à droite de la porte, côté rue, comme on peut le voir sur l’extrait de plan ci-dessous.

Sur un plan plus ancien, de 1826, il apparaissait sous la dénomination « dépôt ».

Son ouverture est visible sur ce relevé de façade de 1828.

Les détracteurs de ce système font remarquer qu’il est une solution de facilité qui déresponsabilise les mères et que rien n’est fait pour contrer les abandons qui se multiplient de façon exponentielle. Les tours d’abandon sont progressivement remplacés par les bureaux d’admission, ouverts. Dans l’Oise, le dernier tour disparaît dès 1858.

Sources et bibliographie :

- NÉRON (Pierre) et GIRARD (Estienne). – Les Édicts et ordonnances des très-chrétiens roys François I, Hnery II, François II, Charles IX, Henry III, Henry IV & Louys XIII… Paris : chez Jean & Estienne Richer, MDCXXVII (1627), p. 220-267.

- Archives départementales de l’Oise (AD60) : L’Enfance protégée dans l’Oise du XVIIIe au XXe siècle: exposition temporaire du 28 octobre 2024 au 27 juin 2025.

- AD60 : Répertoire méthodique des archives déposées du bureau des pauvres de Beauvais (HDT 1/2), repris par Marjolaine PEREZ en septembre 2014.

- AD60, HDT1/Z15 : Bâtiments du bureau des pauvres de Beauvais, plan et élévation de la façade, [1828].

- AD60, HDT1/Z51 : Bâtiments du bureau des pauvres de Beauvais, plan du rez-de-chaussée, 1826.

- AD60, HDT1/Z53 : Bâtiments du bureau des pauvres de Beauvais, plan général du projet de l’hospice des pauvres, 9 octobre 1858.